【2025年02月18日訊】(記者李言編譯報導)據《華爾街日報》報導,越來越多的西方科技公司正採取「Anything But China」(ABC,即「任何地方都行,除了中國」)策略,加速供應鏈撤離中國。

隨著美中貿易緊張局勢升級,企業已不再滿足於「中國+1」(China Plus 1)戰略,而是大規模轉移生產線。

「所有公司都在尋找中國的替代方案。」馬來西亞半導體工業協會主席黃秀海(Wong Siew Hai)表示,企業已從「即時生產」(just-in-time)轉向「以防萬一」(just in case)。

之前中共嚴苛的COVID-19(中共病毒)封鎖政策,已經導致iPhone手機、汽車等多個產業的供應鏈受阻,促使大量西方企業撤離中國,轉向越南和印度。

隨後,美國對中國半導體產業實施出口管制,加速了這一轉變。科技業高管曾預計,若唐納德‧川普(特朗普)重返白宮,將進一步推動企業供應鏈的去中國化。新一届川普政府近期已對所有中國進口商品加徵10%關稅,並計劃進一步提高。

與過去僅遷出組裝環節不同,標普(S&P)報告指出,當前的供應鏈轉移涉及傳感器、印刷電路板(PCB)和電力電子設備等關鍵元件,需大量前期投資,使撤離中國的趨勢更具長期性。

半導體供應鏈加速外移

美國對中國半導體產業實施出口管制,限制獲取先進芯片(晶片)和設備,加速了供應鏈的轉移。2022年美國禁止向中國出口人工智能(AI)芯片後,AI服務器的生產逐漸轉向墨西哥和馬來西亞。

美國《芯片與科學法案》(CHIPS and Science Act)規定,獲美國補貼的企業10年內不得在中國擴大產能。應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)等美國企業正剔除中國供應商,先進能源工業公司(Advanced Energy Industries)計劃關閉中國工廠,轉移至菲律賓和墨西哥。

越南正在積極吸引半導體產業的投資,計劃提供稅收優惠。英偉達(Nvidia,輝達)已在越南設立研發中心,邁威爾科技(Marvell Technology)擴展了當地的工程師團隊,並裁減中國研發團隊。

中國產業受挫 東南亞成最大受益者

從智能手機到筆記本電腦,電子產品供應鏈正在外移。中國美國商會調查顯示,30%受訪企業計劃轉移生產基地,四分之一的科技公司已開始撤離中國供應鏈。

2023年東南亞吸引2,300億美元外資,比2018年增長48%。英特爾(Intel)、美光(Micron Technology)等公司已在馬來西亞和新加坡投入巨資。惠普(HP)在泰國增設筆記本電腦生產線,馬來西亞檳城則生產最先進的AI服務器。

中國筆記本電腦產量占全球近100%,但TrendForce預測,2024年占比將降至80%,越南與泰國的生產能力正迅速提升。泰國筆記本電腦出口量四年內增長近八倍。

在美中關係惡化衝擊之下,許多中國企業也在西方客戶要求下設立海外工廠。例如,新易盛通信技術公司(Eoptolink Technology)已在泰國擴建。

責任編輯:林妍#

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

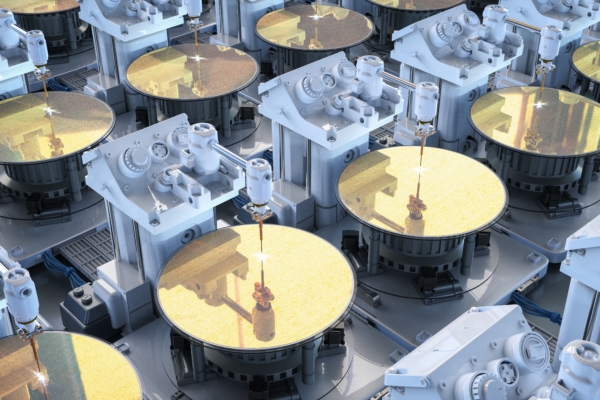

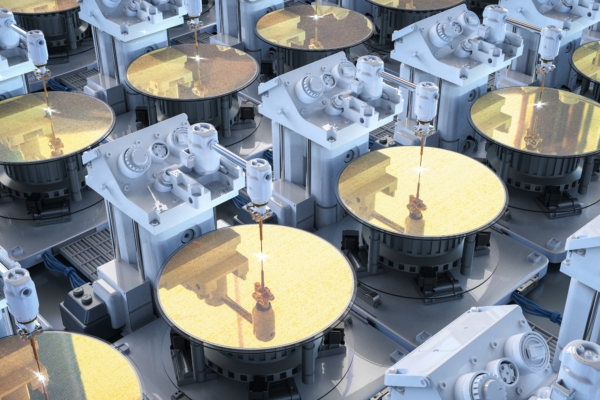

美中貿易緊張局勢升級之際,半導體(芯片、晶片)技術獲取受限首當其衝地給中共帶來壓力。圖為傳統半導體生產示意圖。(Shutterstock)

Previous Article中共黨媒刊發習舊文 分析:兩會前最後的博弈

Next Article 飛利浦:中國醫療保健市場低迷 拖累銷售增長

Related Posts

Add A Comment