【专题报导】

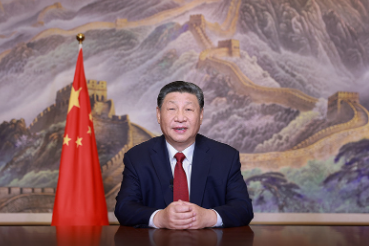

2025年9月3日,北京天安门广场再次举行盛大的「九三阅兵」,中共以盛大军事表演展示新型武器、战略导弹和无人作战系统,并高调宣称要展示「国防实力与民族自信」。然而,这场耗资巨大的阅兵仪式,背后暴露的并非军事强大,而是中共政权的深层脆弱,以及内外交困的多重矛盾。

从国内民生到国际战略,从军队整肃到军备展示,「93阅兵」其实是一面镜子,折射出中共在政治、经济与军事上的现实困境。透过专家分析、国际反应及国内观察,本文将深入探讨这场阅兵的背后含意,以及它对中国与国际局势的长远影响。

一、政权维稳与阅兵的内部政治意涵

对中共而言,阅兵从来不只是军事活动,更是政治表演。近两年,军队高层持续遭整肃,尤其火箭军及部分战略部队将领大规模调查落马,显示中共内部存在权力斗争与军权不稳。

「93阅兵」的高调举行,可以被视为习近平对党内及军队的一种政治示威:即使高层震荡,核心权力仍牢牢掌握在他手中。专家指出,这种高调的军事表演,实际上是在掩盖权力真空和军队内部的不安。

此外,阅兵也肩负「内宣功能」,意在透过媒体渲染民族主义与爱国情绪,转移民众对经济困境、房地产危机及高青年失业率的注意力。中国社交平台上,不少匿名评论讽刺:「政府没钱救百姓,却有钱搞阅兵」,显示民间对阅兵资源投入的不满与怀疑。

二、军事展示的真相:外强中干

阅兵所展示的东风-41导弹、歼-20战机、无人作战系统与高超音速滑翔载具,在官方媒体下看似气势磅礴,但国际专家多持怀疑态度。美国战略与国际研究中心(CSIS)指出,中共武器虽具先进外观,但可靠性与作战整合能力仍存巨大疑问。

例如,无人机群虽在阅兵中排列整齐,但过去实战演习中,无人机频频失控或电子系统干扰失效。高超音速武器的测试亦有「哑火」纪录。军事分析师认为,阅兵所展现的只是「表面光鲜」,与实际战力存在明显落差。

「这种展示更多是心理威慑,而非实战能力的证明」,一位前美军顾问指出。阅兵固然能震慑部分观众,但对真正具备战略计划与联合军演能力的美日澳印等国,效果微乎其微。

三、国际反制:阅兵引发的战略连锁效应

中共希望透过阅兵展现军事威慑,但外界反应却多是「反制升级」。阅兵后,美国印太司令部迅速宣布将扩大在关岛与夏威夷的反导部署,并增加联合军演频率。日本则提前部署长程飞弹系统,加速研发自主高超音速武器。

澳洲与印度也加快军事合作,澳洲核潜艇与防空系统升级计划提前实施,印度在中印边境增加军事演习密度。专家指出,中共阅兵无形中刺激了国际安全合作,达到「战略反噬」效果:想要震慑,却让盟友更紧密。

欧洲媒体也普遍批评,中共耗资巨额举行阅兵,却不解决民生与经济问题。这种「外强中干」的象征,让国际社会对中国军事威慑力持保留态度。

四、经济困境与民生压力

2025年,中国地方政府债务突破70兆人民币,青年失业率逼近25%,房地产市场仍在低迷中。政府却投入巨额资金举行阅兵,对民生投入却有限,产生明显社会矛盾。

在各地县市层级,部分官员对中央下拨的「阅兵补助」抱怨重重,认为这是一种「形式主义与浪费」。民间更有声音批评:「阅兵热闹一时,百姓日子还是艰难」。由此可见,阅兵虽能营造短暂民族热潮,但不能掩盖政权在经济与社会治理上的短板。

五、专题观察:政权脆弱与长期风险

「九三阅兵」的举行,凸显中共政权的三大脆弱性:

1. 内部权力震荡:将领落马、军工腐败事件频发,阅兵只是掩盖内部权力不稳的表象。

2. 外部战略反噬:阅兵未能真正震慑美日韩,反而促使民主同盟国家加速军事合作,形成长期安全压力。

3. 民生与经济矛盾:高额军费投入阅兵,而基层民众与地方政府面对经济压力无法分配资源,形成社会不满。

阅兵固然短期能凝聚政治气势,却无法解决制度性问题。长期而言,这场「军事表演」暴露了中共政权在经济、军事、社会及国际关系上的多重困境。

六、结语:阅兵的双重象征

中共「93阅兵」是一次政治、军事与外交的多重表演,但结果却是一面镜子,映照出政权的不稳定与内外交困:

· 外表强大,内部脆弱;

· 军事炫耀,战力有限;

· 大张旗鼓,民生困境依旧。

阅兵或许能营造短暂的国威和民族热潮,但它掩盖不了制度性问题,也无法抵消国际战略压力。对中共而言,阅兵是表象的胜利,却是实质的危机象征。

「九三阅兵」最终呈现的,不仅是军事力量的展示,更是政权脆弱与内外矛盾的真实写照——外强中干,虚张声势,内外交困的危机正在逐步累积。